성공한 노동요는 들리지 않는 노동요

야자는 열 시에 끝났다. 열한 시 반까지 이어지는 심야자율학습(이하 심자)이 있었지만 그건 자율의 본래 뜻에 맞게 운영되는 편이었다. 다만 ‘영남의 오아시스’를 자처하는 ‘명문 사학’의 학생답게 대다수가 심자에 성실히 임했고 몇몇은 자정 이후까지도 도서관을 떠나지 않았다. 학업 분위기 조성 차원에서 보면 참 훌륭한 환경이었다.

나로 말할 것 같으면 주로 열 시에 가방을 싸는 학생이었다. 말 잘 듣는 모범생 루트에서 벗어나지 않으려 애썼는데 그 때문인지 오히려 ‘알아서 더 하는 것’에 약했다. 똘똘이반에 들 정도는 공부를 곧잘 했지만 그 중에선 압도적으로 성적이 낮았다. 주어진 과제를 잘해내는 것에 전념하는 사람에겐 그 이상을 넘볼 기력도 의지도 남지 않는다는 사실을 그땐 미처 알지 못했다.

열 시에 가방을 싸는 이유는 또 있었다. 매일 반복되는 야자의 지겨움을 달래기 위해 라디오 프로그램 <강인, 태연의 친한 친구>를 들었는데 그게 끝나는 시간이 열 시였다. 핑계 맞다. 근데 사실이 그랬다. <친한 친구>가 야자의 지루함을 잘 달래주긴 했지만 오히려 그래서 <친한 친구> 없는 자율학습은 더 막막했다. 이러나저러나 열 시가 되면 나는 가방을 쌌다.

<친한 친구>가 공부에 지나치게 도움이 된 나머지 그게 끝나고 나서도 펜을 멈추지 못하고 열한 시, 열두 시까지 자리를 지키는 일은 당연히 한 번도 없었다. 다만 야자가 ‘지루함을 견디는 시간’으로만 기억되지 않도록 해줬다는 점에서 의미가 있었다. “이러나저러나 열 시가 되면 나는 가방을 쌌”을 테지만, 그 앞의 시간이 어땠는지에 따라 분명히 다른 경험이었을 것이다.

당시 외운 영어 단어나 수학 공식은 물론 라디오에서 들은 에피소드 같은 것들은 금세 잊어버렸다. 반면 그때의 풍경은 아직 생생하다. 8시까지 빡공한 다음 설레는 마음으로 MP3를 켜던 것, 안 풀리는 문제로 끙끙대다 “컹컹” 하는 태연의 웃음소리에 한숨 돌리던 것, 클로징 멘트를 신호로 가방을 싸고 의자를 앞뒤로 끌던 것. 현재의 내게 야자는 지루함이 아니라 그런 풍경들로 기억된다.

‘노동요’의 역할도 이와 비슷하다고 생각한다. 노동요는 기본적으로 능률을 높이는 데 효용성을 두지만 그 형태가 더하기(+)보다 빼기(-)에 가깝기 때문이다. 무슨 말이냐고? 국립민속박물관에서 네이버 지식백과를 통해 제공하는 <한국민속문학사전(민요 편)>에는 이렇게 쓰여 있다.

“노동은 기본적으로 삶을 영위하기 위한 수단으로서의 긴요함이 있지만, 의례와 놀이는 문화적인 것으로서 노동에 비해 부수적인 성격을 띤다. 그러므로 노동에는 삶을 위한 몸놀림이 있지만, 의례와 놀이에는 소망과 취향을 위한 참여와 선택이 있다.”

노동요는 개인의 취향에 따른 것이 아니라 단지 육체적 고됨을 덜어내기 위한 것이었다는 말이다. 때문에 노동요의 정서는 육체가 놓인 ‘현장적 상황’이 주도한다. 라디오를 즐겨 듣지도 않았고 태연의 팬도 아니며 강인의 팬은 더욱 아니었던 내가 하루도 빠짐없이 <친한 친구>를 들었던 건, 모두 ‘8시부터 10시까지 해야 하는 야자의 지루함’이라는 현장적 상황이 낳은 결과였던 셈이다.

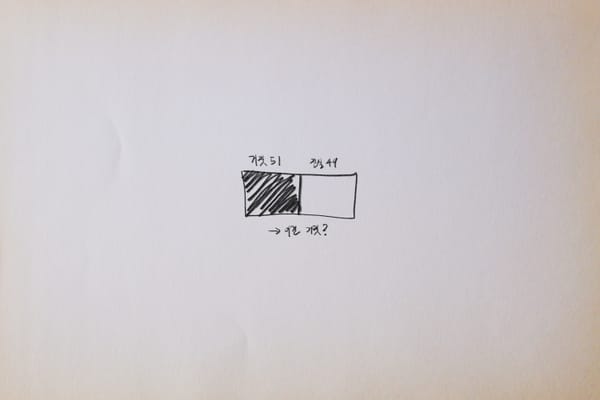

게다가 일이든 공부든 정말 집중하게 되는 순간에는 라디오도 노래도 들리지 않는다. 그러니까 노동요의 역할은 딱 그 정도다. 일하는 시간을 오로지 견디는 시간으로만 남겨두지 않는 것. 다시 말해 노동요는 전체적인 능률을 올리는 과정에서 마이너스 요소를 없앨 순 있지만 플러스 요소를 제공할 순 없다는 얘기다. 더하기보다 빼기의 형태에 가깝다는 건 그런 뜻이다.

노동요는 취향에 살짝 어긋나는 게 좋다. 평소 취향대로 고르면 나도 모르게 계속해서 흥얼거릴 수밖에 없기 때문이다. 그건 집중력을 빼앗아 가는 것에 불과하다. 사무직 노동자 입장에서 봤을 때, 노동요의 존재론적 목적은 노동자의 귀에 들리지 않는 것임을 잊지 말자. 그리고 어차피 노동요를 즐기는 이유는 ‘현장적 상황’에 뿌리를 두므로 적당히 모르는 노래로도 충분하다.

적당히 모르는 노래를 고르는 법은 다양하다. 그중 최고는 역시 남의 손을 빌리는 것이다. 대충 둘러봐도 누군가 골라 놓은 노동요 플레이리스트는 차고 넘친다. 물론 그런 것들은 어느 정도 대중성을 갖춰야 하기 때문에 아는 노래가 꽤 많이 섞여 있다. 그럼 어떻게 하느냐? 나는 안목 있는 DJ와 알고리즘을 함께 활용한다.

<티엠아이 에프엠 TMI FM>은 차우진 평론가의 유튜브 채널이다(광고 아님). ‘밤에도 일하는 사람들’을 주제로, ‘믹스테잎 라디오’를 콘셉트로 내세운다. 나는 여기서 올려주는 플레이리스트를 기반으로 하되 비슷한 음악을 자동으로 추가하는 유튜브 뮤직을 이용한다. 사실 TMI FM의 플레이리스트가 내겐 좀 생소한 탓에 오히려 AI의 손길을 거쳐야 가끔 익숙한 노래가 나온다. 좋은 거지 뭐.

“주어진 과제를 잘해내는 것에 전념하는 사람에게는 그 이상을 넘볼 기력도 의지도 남지 않는다”라고 앞에 썼다. 정정해야 할 것 같다. 주어진 과제를 잘해내는 건 자체로 훌륭하다. 그 다음은, 그냥 그 다음일 뿐이다. 야자도, 심자도, 노동도. 반복되는 무언가를 잘 막아내고 넘기는 건 한 사람의 삶을 일으켜 세우는 위대한 일이라고 볼 수도 있지 않을까.

아무리 훌륭한 노동요라도 능률을 획기적으로 높여주진 않는다. 어중이떠중이는 여전히 어중이떠중이일테고, 일잘러는 여전히 일잘러일테니까. 노동요의 역할은 그가 어중이떠중이든 일잘러든 자신의 삶을 일으켜 세우는 과정에서 조금이라도 덜 지치도록 봐주는 것이다. 고딩이던 내가 심자는 몰라도 야자만큼은 꼬박꼬박 나가는 데 <친한 친구>가 기여했던 것처럼.

Credit

글 | 아매오

그림 | 미드저니로 제작

발행일 | 2020년 10월 28일

*이 에세이는 풀칠레터 15호 : 성공한 노동요는 들리지 않는 노동요에 실린 글을 일부 수정해 재업로드 한 글입니다. 아래 링크를 누르시면 다른 필진의 코멘트도 같이 읽어보실 수 있습니다.

🍚풀칠레터 15호 : 성공한 노동요는 들리지 않는 노동요

다른 이야기도 읽어보고 싶으신가요?

풀칠레터를 구독해 주세요.

매주 수요일 자정, 평일의 반환점에

새로운 이야기를 메일로 보내드리겠습니다.

Copyright ©풀칠 All Rights Reserved

읽는 마음을 내어주셔서 고맙습니다.