주정차는 죄가 아닙니다

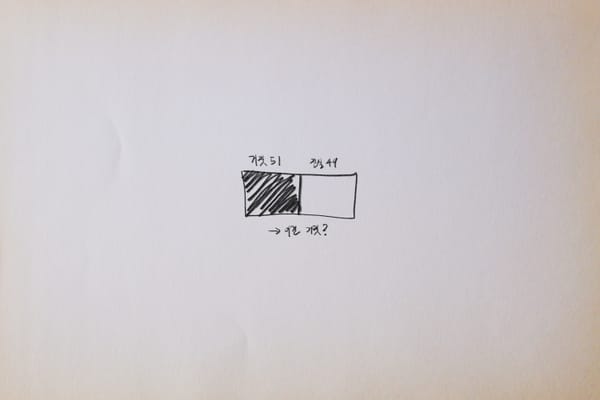

회사에 다니는 동안 기어는 P에 두는 편이다. 그래서 자주 슬펐던 거 같다.

에이전시와의 점심 미팅 자리였다. 상대측은 두 명. 한명은 구면, 한명은 초면이었다. 전자는 반년 전에는 과장과 함께 나온 대리분이었다. 오늘은 그 대리분이 사원분을 데리고 나왔다. 사원분이 앉은 테이블 가장자리에는 반듯한 가죽 명함집이 놓여 있었다.

“아, 안녕하세요. 문자는 봤어요. OO과장님은..?”

“▲▲으로 가셨어요.”

“아, 인하우스로 가셨네요. 잘 됐네요!”

“네...”

업계에서 이직은 그리 드문 일이 아니었으므로(사실 너무 잦았으므로) 나는 대화의 첫 단추를 무심결에 흘려들으며 다음 주제로 넘어갔다.

자료는 잘 받았다. 고마웠다. 이거 어떻게 돼 가냐, 일은 요새 어떠냐, 누구는 잘 계시냐 등등. 업계 동향 얘기, 취미 얘기, 사람 얘기... 주제가 돌고 돌다가 잠깐의 침묵이 돌았다. 우연찮게 세 명의 대화 게이지가 모두 바닥났던 것이다.

그 순간 할 말이 마땅치 않았고 자꾸 울리는 휴대폰이 신경 쓰였던 나는 분위기도 바꿀 겸 “요즘 이쪽 업계 이직이 정말 잦더라구요. 다들 능력이 있으셔서...”라고 호탕하게 첫 마디를 내질렀다.

직업과 직장은 달라도 비슷한 연차 끼리 식지 않는 주제가 주식과 이직이다. 그리고 보통은 업계 이직 얘기를 하면 눈에 불이 들어온다. 이 바닥이 어떻게 돌아가는가, 내가 모르고 있는 건 없는가. 이 두 가지가 뉴스의 존재가치 아닌가.

그런데 그 말을 들은 상대는 사뭇 다른 반응을 보였는데, 그건 말 그대로 시무룩한 표정이었다. 예상치 못한 반응에 아차, 싶어서 화제를 전환하기 위해 대충 아무 말이나 섬겼다. 다행히 그 뒤의 대화는 다시 정상 궤도에 올라탔고 연말에 보자는 인사를 하며 만남은 마무리되었다.

뭐지... 뭐였을까. 마음 한편이 꺼림칙한 채로 사무실에 돌아가는 길, 문득 생각이 났다. 나도 그런 표정을 지은 적이 있었는데.

누군가의 이직은 누군가에겐 안목 없음, 또는 현 직장의 비전 없음으로 해석될 때가 있다. 설사 회사와 당사자 간의 의견이 달랐다 하더라도 옆 자리 누군가에겐 그 여파가 쓰나미로 밀려온다.

남아야 한다고 말하는 게 아니다. 좋아서 남았건 싫지만 달리 수가 없어 남았건 누군가가 떠나는 모습을 보는 사람들의 표정에 대해서 말하는 것이다.

돌이켜보면, 나는 전 직장에 다니면서 이직에 실패했던 순간보다도 누군가 떠난다고 할 때 더 많이 우울했다. 나만 능력이 없어서 여기를 지키고 있나 싶어서.

누군가 떠난다는 얘기를 할 때면 속으로 되뇌었다. 나는 여기서 하는 일에 일말의 재미를 느꼈는데. 나는 여기서 버텨볼만 하다고 생각했는데. 생각은 여기서 멈추지 않고, 그럼 지금 직장은 이 정도 수준이고, 나는 여기에 속할 뿐인 사람인 건가, 하고 말이다.

많은 미디어, 많은 조언자들이 이직과 퇴사에 대해 목 놓아 얘기하지만 정작 남겨진 사람들에 대해서는 별 얘기를 하지 않는다. 떠나지 않는 사람들, 혹은 남기로 한 사람들. 기어를 P에 두는 사람들. 밀어도 밀리지 않고, 당겨도 당겨지지 않는 든든한 사람들이 슬픔을 거두면 좋겠다.

Credit

글 | 마감도비

그림 | 미드저니로 제작

발행일 | 2021년 11월 10일

*이 에세이는 풀칠레터 65호 : 주정차는 죄가 아닙니다에 실린 글을 일부 수정해 재업로드 한 글입니다. 아래 링크를 누르시면 다른 필진의 코멘트도 같이 읽어보실 수 있습니다.

다른 이야기도 읽어보고 싶으신가요?

풀칠레터를 구독해 주세요.

매주 수요일 자정, 평일의 반환점에

새로운 이야기를 메일로 보내드리겠습니다.

Copyright ©풀칠 All Rights Reserved

읽는 마음을 내어주셔서 고맙습니다.