업무가 선을 넘네

“아, 선 넘네...” 직장에선 많은 사람들이 참 다양한 방식으로 선을 넘는다.

최근에는 얼토당토않은 막말을 들은 적이 있다. “마감도비씨는 영어를 잘 할 거 같아. 하관이 영어를 잘하게 생겼어”(실제 대사임)라는 말을 들었다. “오우, 당신 턱은 단말마를 잘 지르게 생겼는걸요?”라고 말하고 싶은 걸 꾹 참고 (박수까지 치며) 웃어주었던 기억이 난다.

이밖에도 회사에서 서로의 심기를 거스르는 크고 작은 행동들이 있지만 그 중에서 요즘 내가 가장 참을 수 없는 건 바로 시도 때도 없이 담을 타고 넘어오는 업무다. 더 정확히 말하자면 ‘남의 업무’다.

현 직장에서 경력직으로 2년 정도 일을 하며 깨달은 게 있다. 남의 업무는 신의 계시처럼 거창하게도, 왕의 사절단처럼 공공연하게도 오지 않는다. 오히려 정반대다. 그건 구렁이 담 넘듯이 슬쩍, 정말 스리슬쩍 넘어온다. 당사자와 나말곤 아무도 모르게.

정수기 앞에서, 혹은 파티션 너머로 고개를 들다 눈이 마주치면, 또는 같이 밥을 먹으러 걸어가다가, 아니면 우연히 복도에서 스쳐 지나가다가 갑자기 뭔가 떠올랐다는 상대 표정 뒤에 듣게 되는 말들.

“마감도비씨, 이거 좀 고쳐줘요.”(내가?)

“마감도비야, 혹시 OO 좀 잘 아니?”(나한테 물어보지마..)

“마감도비씨, OO에 전화해서 이거저거 좀 확인해줘요”(아니 그거 설명할 시간에 네가 전화하면 되잖아??)

“마감도비, 우리 이거 해보자.”(미쳤어???)

이런 얘길 들을 때 마다 염불 외우듯 생각한다. 그래, 중소기업에 업무 분장 같은 게 어디 있겠어, 그냥 눈앞에 놓이면 그게 내 일이겠거니 하고 다들 일하고 있겠지, 하고 말이다.

그런데 여전히 드는 의문은 왜 자기 앞에 자연스럽게 놓이는 일을 본인이 매듭짓지 않고 파티션 너머에 있는 나를 향해 날려 보내느냐는 것이다.

그나마 나를 지켜주는 파티션 뒤에 숨어 있자면 사무실이 평평한 3차원 공간이 아니라 내 자리만 움푹 파인 4차원 공간인 거 같다는 생각마저 든다. 중력을 설명할 때 흔히 사용되는 비유처럼 사무실 가장자리에서 구슬이 톡 하고 굴리면 내 주위를 빙글빙글 돌다가 나에게 톡 떨어지는 그런 풍경.

하루는 그렇게 허겁지겁 일과를 보내고 정신차려보니 남의 일 해주느라 정작 내 일을 끝마치지 못해 야근을 하고 있었다. 퇴근길에 무척 자괴감이 들었다. 이런 일들을 토로하고 나면 가까운 지인들은 나에게 말했다. 네 껄 먼저 챙겨. 그렇게 남의 일 다 해주다간 네 몸이 안 남아나. 안 되는 건 안 된다고, 못하겠다고 말해.

그래서 나도 내가 거절을 못하기 때문인가 생각도 해봤다. 이놈의 넵병. “그래, 앞으로는 안 된다고, 못 한다고 하자.” 어림도 없지. 속으로 몇 번이고 다짐했지만 결과는 마찬가지였다. 상급자가, 팀장이 일을 주는데, 안 된다고 말하는 건 정말 어려운 일이었다. 속으로는 불같이 화가 치밀었지만 입으로는 주화입마가 몰려들었다. 결국 입 밖으로 나온 말은 “아, 네..”

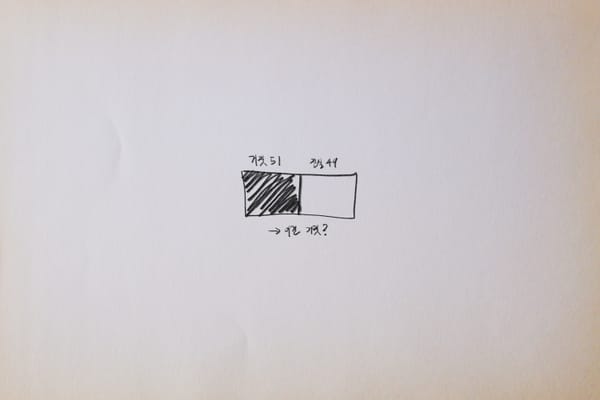

서두에도 말했지만 요즘 내 고민은 남의 일 해주지 않기다. 남의 일 해주고 티는 안 나니 분통이 터질 지경이다. 굳이 내가 감정 소모해가며 거절하지 않아도 되는 시스템이 꾸려지는 게 가장 좋은데. 녹록치 않다. 어쩌면 좋을까?

사실 업무 분장과 관련해 내가 가장 희망하는 제도가 하나 있긴 하다. 업무 넘길 때마다 월급도 일할해서 같이 넘기기. 명절 때 잔소리마다 돈 받고 싶은 마음이랑 비슷하다. 마침 얼마 전이 연봉 협상 기간이었는데. 모두 모아놓고 이렇게 얘기하고 싶다.

“아~ 그 일이요? 제가 하면 그만큼 월급도 저한테 주시는 거죠?

Credit

글 | 마감도비

그림 | 미드저니로 제작

발행일 | 2022년 1월 26일

*이 에세이는 풀칠레터 74호 : 💣업무가 선을 넘네에 실린 글을 일부 수정해 재업로드 한 글입니다. 아래 링크를 누르시면 다른 필진의 코멘트도 같이 읽어보실 수 있습니다.

다른 이야기도 읽어보고 싶으신가요?

풀칠레터를 구독해 주세요.

매주 수요일 자정, 평일의 반환점에

새로운 이야기를 메일로 보내드리겠습니다.

Copyright ©풀칠 All Rights Reserved

읽는 마음을 내어주셔서 고맙습니다.